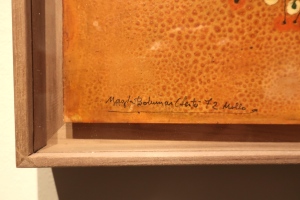

Me comentó su hija, Sílvia Ventosa, conservadora de textil y moda en el Museu del Disseny de Barcelona, que su madre admiraba a Moisès Villèlia y que quizás, por esta razón, era probable que conociera a Magda Bolumar, esposa y hoy viuda del escultor informalista, conocido por trabajar con la caña del bambú. El caso es que se lo pregunté porque me parece tan bella y extraordinaria la coincidencia en Barcelona de dos maneras de entender y abordar las fibras naturales y el textil en el arte, que si, ya en nuestro post anterior, nos acercamos a la figura de Bolumar, era de cajón que ahora le tocaría el turno a Aurelia Muñoz, la madre de Sílvia.

¿Qué por qué?

El motivo por el que esta artista hoy es de actualidad es la pequeña y delicada exposición que le dedica el Museu Nacional d’Art de Catalunya en una de las salas de su colección consagrada al Arte Moderno. Realizada con parte de la donación de los herederos de Aurèlia Muñoz al MNAC, formada por diecisiete dibujos y ocho obras textiles manufacturadas entre los años 60 y 70, esta exposición, que comisaría Alex Mitrani, es una buena ocasión para acercarse a la labor de quien, como Muñoz, no sólo dedicó buena parte de su vida a investigar, desde parámetros estrictamente artísticos, técnicas artesanales y domésticas como el patchwork, el macramé, el collage o el ensamblaje sino que incluso llegó a tejer su carrera huyendo, en todo momento, de las zonas de confort donde se instalan no pocos artistas a la que dan con el lenguaje que les identifica y con el que se encuentran estupendamente a la hora de comunicar sus necesidades, anhelos y disconformidades.

Pero no sólo ésta es la razón por la que Aurelia Muñoz está de actualidad. Resulta que desde su inauguración, el pasado 21 de octubre, el nuevo MOMA de Nueva York expone en una de sus sus salas su obra Águila Beige (1977) una de las tres obras de gran formato -¿deberíamos hablar de esculturas?- que el museo neoyorquino adquirió a principios de este año junto a diez dibujos y varios proyectos. Como parte de las construcciones colgantes que, bajo el título genérico de Entes, Muñoz empieza a tejer a partir de 1974, la obra que se expone en la ciudad de los rascacielos está formada por enormes paneles de yute y sisal trenzado formando lo que, a simple vista, podría ser un pájaro de múltiples alas. Un ente o ser orgánico que, adoptando como piel el nudo noble del macramé tan propio de las antiguas tradiciones árabes, tiene el poder de desdibujar las líneas que transcurren entre el arte, la arquitectura y la artesanía. Algo no muy lejos de las célebres celosías de una buena escultora como Cristina Iglesias.

Formada por obras fechadas entre 1960 y 1977, la exposición que, hasta finales de abril de 2020, se va a poder ver en el MNAC -si, casi cinco meses, han leído bien- traza todas las líneas de investigación que, en torno a la aprehensión del espacio y el volumen, trabajó Aurelia Muñoz a través del dibujo, el patchwork, el collage textil, el ensamblaje, el macramé y, en general, los nudos con los que paliaba el dolor de una enfermedad que aprendió a combatir con ayuda del corsé que tuvo que llevar y que apenas le permitía moverse del lugar donde trabajaba. Desde su formación infantil, en la escuela Montesori, y su posterior aprendizaje en la Escuela de Artes Aplicadas y en la Escola Massana de Barcelona, Muñoz no sólo aprendió a pensar con las manos sino también a vivir con lo que trenzaba, anudaba y dibujaba con ellas.

Cuatro son las etapas que, según dijo su hija durante la presentación de la exposición, determinaron la evolución de la obra de Aurelia Muñoz:

– De 1960 a 1968, época en que realiza bordados y obras en patchwork con una temática centrada principalmente en torno a temas místicos y simbólicos de corte medieval. Dos de estas obras se pueden ver en la exposición: el patchwork Personajes místicos y cruz (1964) y un Bordado de lanas sobre tejido de yute (1966).

– De 1969 a 1983, época en que se consagra al macramé o nudo noble. Es el momento al que pertenece la pequeña, bella y delicadísima obra titulada Nudo (1978), realizada enteramente a mano con hilos de lino blanco.

– De 1978 a 1983, época en que la naturaleza se convierte en el centro de su poética y en la que, desde la técnica del anudado, analiza las velas de los barcos y las cometas. De esta época son sus célebres pájaros (como el del MOMA o los que expuso en la Galería Maeght ) o dos dibujos en tinta sobre papel fechados entre 1977-1979, también presentes en la exposición.

– De 1983 a 2009 época en la que trabaja principalmente en papel algo, por lo visto, muy común en otros artistas del textil que, hacia el final de su vida, se acercan al dibujo de manera intensiva y sobre todo, natural.

Con una obra con resonancias artísticas no sólo de numerosas obras pertenecientes a la colección del MNAC -desde las pinturas murales del románico catalán a los lienzos de Joaquín Torres-García- sino también con el mundo del grafiti callejero o el amor por la materia del barroco al informalismo, Aurelia Muñoz fue una artista que, lejos de pertenecer a cualquier movimiento, se las supo ingeniar para transitar por el mundo del arte a través del léxico que, a partir de 1960, elabora manualmente entre los límites del arte y la artesanía.

En una suerte de proceso creativo que, de las dos dimensiones del papel, alcanza la tridimensionalidad como lo hace un vestido a partir de unos patrones, la obra de Aurelia Muñoz se consolida al poco tiempo de empezar gracias al reconocimiento de la crítica local e internacional así como de su participación activa en el movimiento de la Nouvelle tapisserie -concepto inventado por el crítico André Kuenzi en el año 1973- y de mostrar sus creaciones en varias ediciones de la Bienal del Tapiz de Lausanne, evento organizado por el CITAM (Centro Internacional del Tapiz Antiguo y Moderno), nacido en 1962 bajo los impulsos renovadores de Jean Lurcat, creado para equiparar el tapiz al rango de obra de arte y convertido, desde su creación, en núcleo aglutinador de las artes y el tapiz a nivel internacional.

En el marco de uno de estos encuentros que permitían a artistas de diferentes países contrastar técnicas, experiencias, saberes, materiales y sobre todo, poesía manual, fue cuando Aurelia Muñoz (Barcelona, 1926 -2011) conoció a una de las celebridades del mundo del tapiz a escala internacional: la artista polaca Magdalena Abakanovich. Una artista a la que ya dedicamos unas palabras, allá por el año 2016, a raíz del «descubrimiento», por mi parte, de una de sus obras -un magnífico Abakan (1966-1968)- colgando en el Museo del Tapiz Contemporáneo de Sant Cugat del Vallès, una obra que, vaya-por-dónde, fue donada a dicho museo por los herederos de Aurelia Muñoz.

Si cuando era pequeño y empezaba en esto del arte me hubieran dicho que, de muy mayor y más allá de mi afición por el arte contemporáneo y la transgresión artística, no sólo me fijaría sino que también me maravillaría ante obras realizadas con técnicas ancestrales y el uso de fibras naturales y textiles, hubiera dicho que, para que esto sucediera, sin lugar a dudas, antes debía morir. Y esto es justo lo que casi que me pasó -entiendan la metáfora…- cuando al entrar en la sala de Anudar el espacio -precioso titulo de la exposición aunque, en catalán, me guste más: Nuar l’espai– vi pendiendo del techo, la perfecta y grácil contundencia de la obra Ens Social, un bello artefacto en macramé de sisal y yute, creada por Aurelia Muñoz en 1976.

¡Ya ven ustedes qué tipo de sorpresas no deja de depararnos la vida!